di SERGIO PORTAS

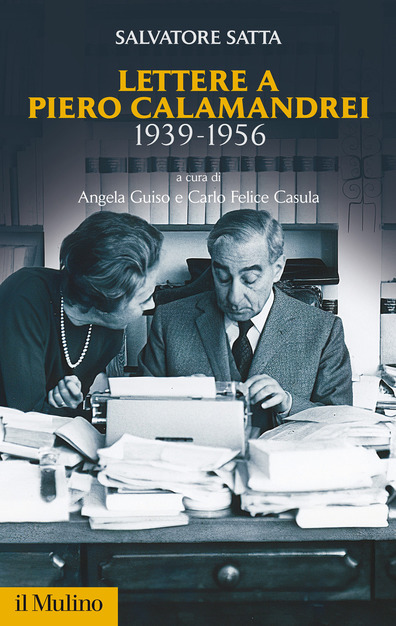

Ci sono libri che fungono come grani di rosario, sgranano citazioni da scritti universalmente riconosciuti come “classici”, di autori autorevoli per lunghezze di carriere e di pubblicazioni, che per loro virtù ti mettono addosso una voglia di addentrarti nelle problematiche che trattano, seguendo il filo rosso che propongono nei testi citati spingendoti per biblioteche contingentate dal covid. Uno che mi ha consigliato Piero Bevilacqua recensendolo magistralmente sul “Manifesto” del 23 aprile u.s.: “Quella lucida ma amara analisi dello spirito nazionale” è certamente: “Salvatore Satta, Lettere a Piero Calamandrei (1939-1956) uscito per Il Mulino, autori la critica, saggista e pubblicista nuorese Angela Guiso ( suoi i saggi su Grazia Deledda, Carlo Emilio Gadda) insieme a Carlo Felice Casula, nato a Ollolai nel ’47, un anno dopo che anche io avevo visto la luce in quel di Guspini, siamo perciò entrambi giovanissimi, lui in una famiglia a sgomitare con altri sei fratelli ( dopo le elementari gli toccò un anno di “servo-pastore” in campagna col padre) e poi una carriera di studi conseguiti tutti per meriti scolastici sino alla laurea, naturalmente col massimo dei voti, alla “Sapienza”, in Scienze politiche. Anche per accenni di lui non dirò altro, che non basterebbe lo spazio dell’articolo, se non il suo impegno nelle lotte sessantottine e di quell’impiego che lo vede operaio in Svezia, alla Saab, nei mesi estivi per pagarsi l’università, dove venne pure eletto delegato sindacale dei lavoratori stagionali. Altri tempi. E tristi anzi tristissimi erano i tempi in cui Salvatore Satta, insigne cattedratico di diritto scambia lettere con Piero Calamandrei, allora rettore all’università di Firenze e altrettanto “maestro del diritto processuale civile”. Siamo nelle panie dello sfacelo fascista, la guerra ormai persa, quell’8 di settembre in cui i Savoia, coi generali al seguito (leggi: Badoglio) se ne fuggono a Brindisi mettendosi sotto l’ala dei nemici del giorno prima, i vittoriosi Alleati, lasciando l’esercito italiano allo sbando, privo di alcun ordine superiore, alla mercé degli commilitoni del giorno prima, i tedeschi di Hitler, e allora furono una, dieci e cento “Cefalonia”. Satta è a Trieste, in virtù di un matrimonio che lo vede unito a una ragazza di quelle parti incrociata a Padova dove lui era docente di ruolo e lei semplice e giovane ricercatrice di letteratura slava: Laura Boschian. Dall”indissolubile unione” (parola di Salvatore) nasceranno due figli “meticci”( sempre sua la definizione), né sardi né slavi, Filippo e Luigi. In quel clima di angoscia che si respirava, e che a taluni ha fatto parlare di “morte della Patria”, le armate di Tito, i suoi sbrindellati partigiani, occupavano Trieste, anche essi naturalmente combattenti per una loro Patria, e per la libertà ovviamente, “ca va sans dire”. E fu allora che Salvatore Satta fu eletto a rettore dell’Università triestina, con modalità del tutto singolari, mai replicate, votarono studenti e professori, financo i bidelli. Riluttante ma conscio del periodo burrascoso accettò l’incarico. E in occasione dell’apertura dell’anno accademico pronunciò una prolusione, anche essa incentrata su quella libertà che Satta mette a matrice del processo che “così come noi lo concepiamo, è figlio della libertà: dal travaglio della libertà sono nati tutti i principi sui quali il processo si regge, per i quali il processo è processo: “nullum crimine sine poena, nulla poena sine judicio, in dubio pro reo, audiator et altera pars”, il diritto di difesa, sono espressioni giuridiche della libertà, che le fa sacre e sante”( S.Satta, “Il mistero del processo, Milano, Adelphi, 1994, pag.75). Piero Calamandrei è uno dei padri di questa nostra patria, insieme ai fratelli Rosselli alla formazione di “Italia libera”, dopo il delitto Matteotti con “Unione nazionale” di Giovanni Amendola, nel 1925 sottoscrittore del “Manifesto degli intellettuali antifascisti” di Benedetto Croce. Nonostante questi suoi trascorsi il ministro Grandi lo incaricò di svolgere l’ultima revisione del riformando codice di procedura civile che entrò in vigore nell’aprile del ’42, in parte ancora in vigore nel nostro paese, per questo ebbe le insegne di cavaliere di Gran Croce. Nel ’41 aderì al movimento “Giustizia e Libertà” e un anno dopo fu tra i fondatori del “Partito d’Azione” insieme a Ferruccio Parri e Ugo la Malfa. Eletto all’Assemblea Costituente partecipò attivamente nella scrittura della nostra carta fondamentale, eletto nel ’48 nel Partito socialista democratico ( secondo l’”Economist”: “the most impressive private member in the House”, il membro più autorevole della Camera). Di lui mi piace citare parte del discorso sulla Costituzione che venne a fare a Milano, alla società “Umanitaria” agli studenti medi e universitari nel gennaio del ’55, sarebbe morto l’anno dopo: “ Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta, questo è un testamento, un testamento di centomila morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nei luoghi dove è nata la nostra costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché è lì che è nata la nostra costituzione”. Si stimano i due cattedratici e in comune, oltre l’amore per la materia che praticano, quel diritto che tanto li ha intrigati e di cui tanto hanno scritto, hanno anche il gusto delle belle lettere. Sia l’uno che l’altro scrivono in un italiano impeccabile. Satta, ultimo di nove figli, il babbo notaio in Nuoro, parente di quel Sebastiano che ci avrebbe dato i “Canti barbaricini”, avrebbe voluto studiare Lettere, ma gli toccò in sorte l’avvocatura, che notoriamente poeti e prosatori hanno da sempre avuto difficoltà a mettere in tavola un piatto di minestra. E gli rimase sempre il tarlo di avere sprecato i suoi talenti migliori, cosicché i brogliacci di quelli che sarebbero stati i suoi romanzi, dal celeberrimo “Il giorno del giudizio” al “La veranda”, furono trovati mischiati alle carte che trattavano di procedura civile, solo dopo la sua morte (avvenuta nel ’75) e solo allora trovarono pubblicazione. Tra le lettere a Calamandrei non stupisce allora che Satta dimostri di tener molto a cuore la pubblicazione di un suo testo molto particolare: “De Profundis” (Adelphi ed. 1980) di cui sia la Guiso che il Casula trattano ampiamente nel loro libro. Si tratta, scrive Bevilacqua: “per dirla con Remo Bodei, che ne curò un’edizione nel 2003, di un solitario processo sull’ultimo quarto di secolo della storia italiana” (art. cit.). In estrema sintesi è una riflessione, amara ma ineccepibile, sulla passività con cui il popolo italiano si bevve letteralmente vent’anni di fascismo, quell’”uomo tradizionale” che “non fu mai così pago come quando, camuffato da uomo nuovo, e quasi convinto di esserlo, si godette i circenses delle grandi imprese sportive e coloniali” (pag.44, op.cit.). Ma che, vista la mala parata di una guerra che, al di là delle osannanti folle sotto palazzo Venezia, mai era stata veramente popolare, quello stesso uomo tradizionale prese a sperare perché quella guerra la si perdesse al più presto e che presto arrivassero gli inglesi a liberarci dei pazzi che la guerra avevano a tutti i costi voluto. Il mito della libertà inglese “è cominciato a crollare nel giorno in cui la Royal Air Force iniziò i feroci bombardamenti delle città occidentali. Da quel giorno- e si giustifichi pure il suo gesto con la necessità della guerra e del suo trionfo- l’Inghilterra non ha più diritto di parlare in nome della libertà alla morente civiltà europea, di quanto non avessero diritto Cortés e Pizzarro di parlare in nome della religione cristiana agli Incas e agli Aztechi (pag.95). Un testo pervaso da una morale intrisa di pessimismo che fece scrivere a Massimo Mila, per conto di Einaudi (rifiutando di pubblicare il manoscritto): “Lei è il tipico assente; che sconta la sua assenza con il catastrofico pessimismo che Le fa vedere il nostro popolo come un abulico e passivo oggetto di storia”. Tocca a Casula farne una difesa anche appassionata, dichiarandolo, a pieno titolo: afascista, inserendolo in quella corrente di pensiero, che diremmo gobettiana, che vedeva nel fascismo una rivelazione delle tare e dei ritardi non solo delle istituzioni, ma anche degli italiani nel loro complesso. Salvatore Satta rimarrà, a mio avviso, nelle antologie delle generazioni future, giusto per non apparire troppo partigiano ( in conflitto d’interessi in quanto sardo) a corroborare questo mio sentire userò l’incipit dell’articolo che Filippo La Porta ha scritto per “Robinson” di “Repubblica” il 3 aprile u.s.: “Siamo tutti nuoresi! Leggendo “Il giorno del giudizio” di Salvatore Satta (1902-1975), uno dei maggiori romanzi italiani del secolo scorso, si giunge fatalmente a questa conclusione. Satta andrebbe collocato accanto a Garcia Marquez e Salman Rushdie, grandi scrittori epico-visionari, artefici ingegnosi di opere-mondo in cui una periferia estrema, quasi invisibile, diventa condizione universale, trasparente luogo dell’anima ove tutti ci rispecchiamo. Di ciò si accorse un critico finissimo come George Steiner (critico letterario del “New Yorker”, ndr.) che parlò di capolavoro della letteratura moderna”. Satta è capace di una scrittura invasiva, terribilmente acuta e feroce, piena di dolente malinconia, per Calamandrei che, fra le altre mille cose a cui stava dietro dirigeva anche una rivista letteraria: Il Ponte, scriverà un testo dei suoi, in cui è sotteso tutto l’amore che porta al suo paese: “Il Ponte vuole che io parli dello spirito religioso dei Sardi: io che non so più se ho uno spirito, se sono religioso, se sono sardo. Bene, sapete che faccio? Lascio la mia casa di corso Italia, lascio la mia compagna triestina, lascio i miei figli meticci, e in questa sera trasparente, che di là dal Tirreno mi si svelano i monti della Corsica, me ne torno a Nuoro…A Nuoro, come alla Mecca, non si arriva senza una lunga preparazione di spiriti e di cose, e poi, se non si è uccelli o cacciatori, non si viene dal mare. Ho fatto “more nobilium” (secondo la consuetudine dei nobili,ndr.) il lungo giro di Chillivani e Macomer (augusti nomi che certamente esistevano quando Roma non era), e ora col trenino a buoi, sfiorato il Goceano, varcata la dolente valle del Tirso, mi accingo all’arrampicata. Perché Nuoro deve apparire di là, dalle coste del monte Dionisi, con l’Ortobene, con i monti d’Oliena, che son anch’essi Nuoro, perché bisogna sentirla salutare dal lungo fischio del treno, stupito del miracolo, che ogni giorno si rinnova, di giungere a Nuoro. Lo spirito dei sardi vive quassù…”