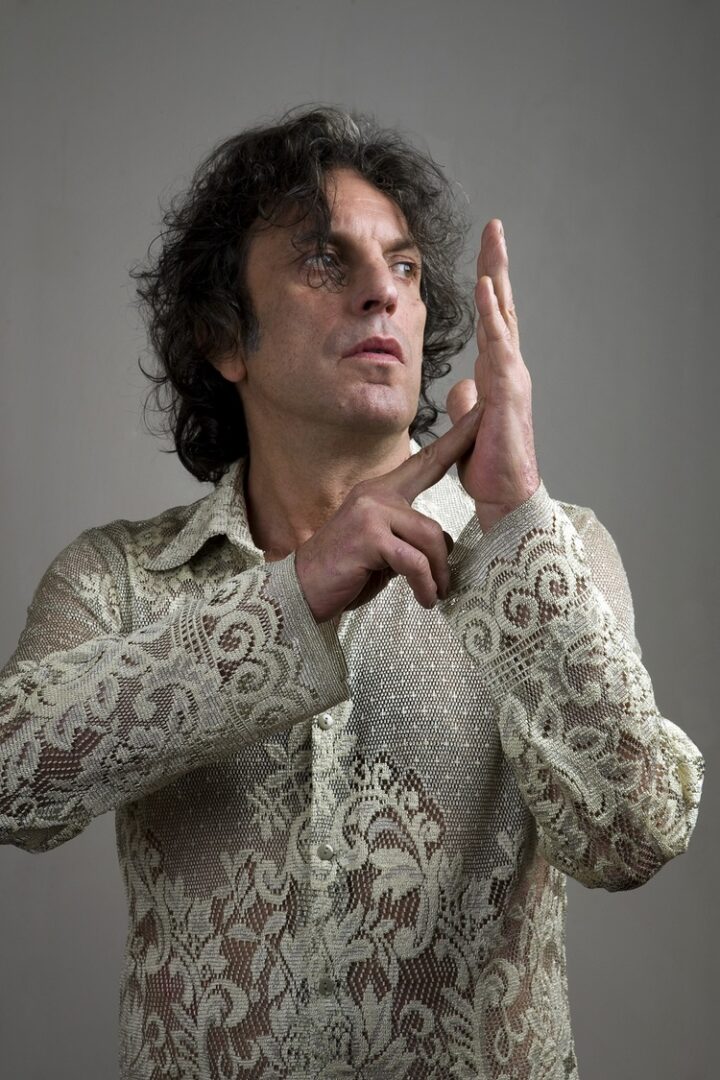

Davide Catinari

di SERGIO PORTAS

Ma chi sono questi ragazzi dispersi, questi “Missing Boys”, di cui il “docufilm” all’Anteo di Milano? Per fortuna alla fine della proiezione è presente il regista, l’ideatore del progetto, il cagliaritano Davide Catinari che avrà una lunga chiacchierata con un suo sodale (Mauro Ermanno Giovanardi, monzese, cantante, produttore discografico, bassista) e ne sapremo di più, ne avremo una visione che trascende persino le vicende narrate dal “corto” che passa sullo schermo, lasciandosi dietro un’orgia di canzoni e di suoni assolutamente inaspettati. Perché provenienti da una delle tante periferie del nostro paese, e questa è persino meno appariscente delle altre che non sono isolate dal mare, come quelle sassaresi e cagliaritane dei tardi anni settanta. Un’onda che è passata e ha lasciato dietro di sé poco o nulla (dal punto di vista delle registrazioni sonore), misconosciuta persino per i ragazzi sardi che in quegli anni si trovavano a vivere i diciott’anni della loro esistenza.

Ma non per chi l’ha vissuta in prima persona, e Catinari può essere davvero il “Virgilio” che bene conosce, capace di accompagnare lo spettatore per i percorsi più diversi che le “band” giovanili sarde scelsero di percorrere autonomamente, portando la loro voce a irrobustire una cultura musicale che, nata prima negli USA e approdata poi nella Londra del tempo, aveva decretato una cesura irrevocabile con quanto prima era stato fatto in campo musicale. Lui quel periodo lo ha vissuto in prima persona, da protagonista, e ora si alza in piedi a raccontarci l’ingiustizia che sarebbe se tutto ciò fosse cancellato, come se non avvenuto, come se quell’urlo che pretendeva cambiamenti radicali nella società non fosse mai avvenuto, o fosse avvenuto lontano dalla Sardegna, addormentata nell’incoscienza del non poter esprimere le sue pulsioni; ebbene questa volta, dice Davide, la storia che viene dall’isola è del tutto diversa, e val la pena che venga raccontata, esaltata. Lui lo fa utilizzando un registro “minimalista”, usando un bianco e nero che si rifà a un periodo in cui le possibilità materiali di quei giovani che si buttavano letteralmente a suonare in posti i più improbabili, erano veramente scarse, niente amplificatori, pochi anche i microfoni, scarsa persino la tecnica individuale, ma tanta la voglia di esserci, tanta la voglia di “dire la loro”, senza scimiottare nessuno dei gruppi che andavano per la maggiore. Indipendenti da tutti, suonare e cantare per il solo gusto di farlo, lontanissimi dall’essere condizionati da mire di arricchimento personale, persino di poter incidere un disco.

Era la rivoluzione punk che urgeva alle spalle, sono passati quarant’anni da quando sulla scena musicale mondiale apparvero le “band” che si facevano beffe del perbenismo borghese da sempre imperante, fenomeno che travalicò nel costume dei giovani ( non tutti naturalmente) che presero a vestirsi con jeans strappati e scoloriti, giubbotti in pelle nera con borchie rutilanti, spille da balia che divennero iconiche nel definire un modo di vita che semplicemente rifiutava tutto, ma proprio tutto, quello che prima veniva definito “per bene”. In Inghilterra, orrore degli orrori, ci fu qualcuno che osò mettere alla berlina persino la famiglia reale, la stessa regina Elisabetta apparve su di una copertina dei Sex Pistols, con le labbra chiuse da regolare spilla da balia, e un paio di svastiche a farle da orecchini. Per cotante mancanza di rispetto ad alcuni della band capitò di dover fuggire dai coltelli di alcuni esagitati che “volevano fare giustizia”. “Punk come residuo, schifezza, spazzatura, rimasuglio.

Punk come esaltazione del brutto, dello sporco, del superfluo. Punk come celebrazione del vuoto in cui una generazione intera si sentiva rinchiusa alla fine degli anni settanta” ( Ernesto Assante su “Repubblica”). Una ribellione in nome del rock che, all’epoca, provocò uno scossone clamoroso nella cultura, nella moda, nella comunicazione e soprattutto nella musica. Catinari allora era il “frontman” dei “Crepesuzette” ( lo sarà in seguito anche dei Dorian Gray) e la colonna sonora dei “Missing Boys” è il vero cuore pulsante del racconto, i nomi delle band che interagiscono sono assolutamente sconosciuti ai più: “Maniumane”, “Ici on Va Faire”, “Demodè”, “Physique du Role”, “Rosa delle Ceneri”, “Vapore 36”. Che fine avranno fatto? Non sono moltissime le registrazioni delle loro “performance” , Davide Catinari ce ne mostra alcune, e alcuni video debbono davvero essere rarissimi, apparendo sullo schermo nel grigiore di “reparti luce” del tutto assenti, veri fantasmi che si rifiutano di scomparire, rimanendo fedeli a una realtà di chi ha voluto sottolineare il suo straniamento nel doverla condividere con valori di una borghesia screditata, ancorata a valori che avevano fatto tutto il loro tempo.

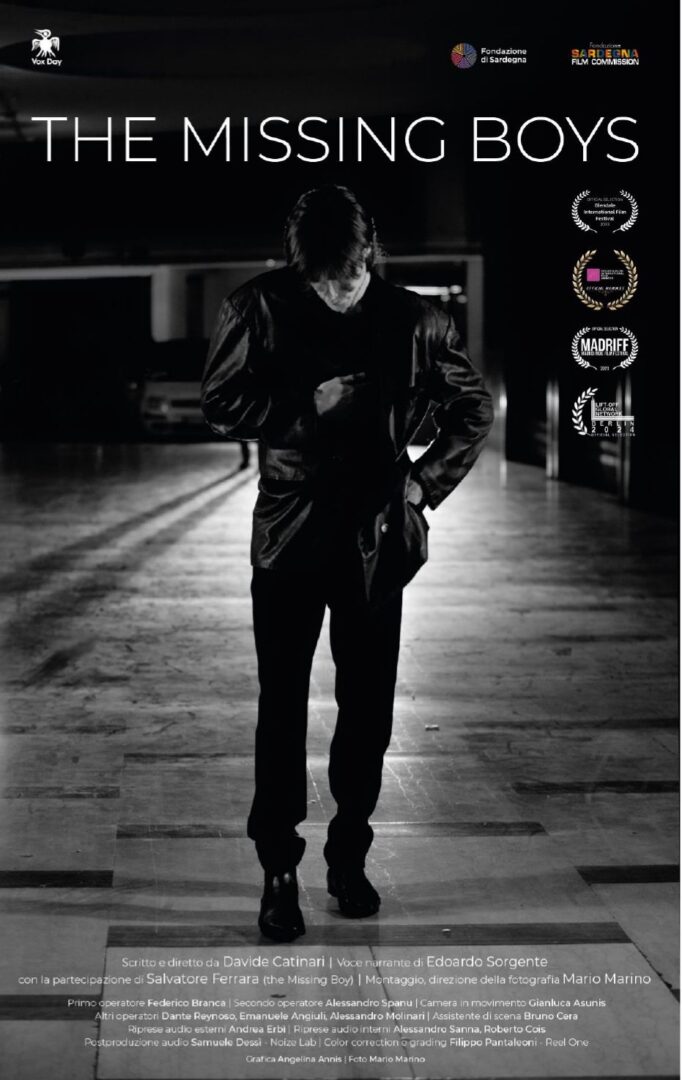

E’ il tentativo di sottolineare che anche in quegli anni di reganismo imperante, anche in Sardegna, c’era stata tutta una generazione, un’onda, che pur nella sua ingenuità, attingendo informazioni dai mezzi più disparati ( leggi: fanzine), andando a scoprire film di culto, leggendo riviste che arrivavano dall’Inghilterra non si sa bene come, insomma costruendosi dal basso una cultura alternativa a quella imperante, cercava di salvare la propria anima ribelle, e magari ci riusciva anche. Il fenomeno attraversò tutta la Sardegna, da Sassari a Cagliari, non fu per nulla effimero. Magari da sottolineare che fu essenzialmente maschile ( le donne le vere “missing girls”). Davide Catinari fa mostra di essere stupito che il suo film abbia trovato un grande favore di critica, selezionato in numerosi festival e premiato a Cannes e New York nella categoria miglior documentario, cinema indipendente. “I soggetti, dice Davide, si muovono perlopiù all’interno di strutture caratterizzate da spazi delimitati, talvolta sottilmente claustrofobici, come a rappresentare l’estrema cesura con tutto ciò che possa contaminarne la purezza, l’originalità, il messaggio. In questo senso la presenza di edifici storici con elementi architettonici curvilinei così come di gallerie urbane rappresenta una simbologia legata al distacco del cordone ombelicale tra quella generazione e le sue radici, il superamento della protezione materna rappresentata da un isolamento mentale oltre che oggettivo, un viaggio alla ricerca dei propri simili, a qualsiasi latitudine e a qualsiasi costo. La scelta di ridurre l’editing al minimo è finalizzata a mantenere l’immediatezza nelle testimonianze e la percezione esatta dei contenuti del racconto, sia in prima che in terza persona”.

Mi piace citare letteralmente Giacomo Pisano ( nel suo nemesismagazine.it) perché trovo riesca a fare una sintesi perfetta del film: “Ed ecco che un decennio bistrattato e tacciato di prestare il fianco al disimpegno e ai lustrini mostra la sua altra faccia: ribelle, creativa, innovativa, avanguardistica. Una nicchia certo, ma di grandissimo pregio, che aveva fatto della commistione dei linguaggi artistici la sua bandiera. Il docufilm, che ha una sua trama e una sua poesia nonostante sia un insieme di interviste ai protagonisti di quegli anni, è la dimostrazione che la Sardegna ha avuto (ed ha) un filtro sottobosco di tesori che la geografia e la politica non aiutano ad emergere ma di cui è innegabile l’esistenza (…) Un prodotto niente affatto ad uso e consumo locale perché il ritratto di quella generazione è senza confini geografici e chiunque appartiene a quella scena e a quella subcultura ci può riconoscere un pezzetto della propria vita. Un lavoro monumentale, corale, sentimentale quel tanto che basta a ricordarci che quegli anni erano romanticismo puro, tra classici della letteratura e del cinema, fanzine, poesia della strada e fascinazione per l’elettronica. Perfetto nella sua semplicità The Missing Boys è un’opera onesta ma soprattutto è un atto d’amore”.